はじめに

護摩(ごま)とは、密教(秘密仏教)で行う修法のひとつです。三毒(貪瞋痴)や三障四魔を調伏し、除災招福や開運出世、無病息災、家内安全や商売繁盛などを祈願する神聖な儀式です。

護摩壇と呼ばれる特別な壇に火炉(仏様の御口)を設け、不動明王の智火によって段木を燃やします。

三障四魔を退散させ、三毒(貪瞋痴)の煩悩を焼尽する

護摩(ごま)とは、密教で行う特別な祈願法のひとつです。三障四魔を退散させ、三毒(貪瞋痴)の煩悩を焼き払い、除災招福や無病息災、開運出世、諸願成就・心願成就・大願成就などの願い事を叶えます。

具体的には、対人トラブルが解決したり、仕事やビジネスで成功したり、金運がアップしたり、夢や希望が叶ったりします。また、護摩の癒し効果によってストレスが軽減され、免疫力や自然治癒力が高まり心身の健康にもつながります。こうした護摩の功徳や利益、効果や目的、やり方や注意点などを解説しています。

そして、燃え盛る炎の中にさまざまな供物を投じ、除災・増益・調伏などを祈願し、護摩の智火によって祈祷した護摩札や御札を護符とします。

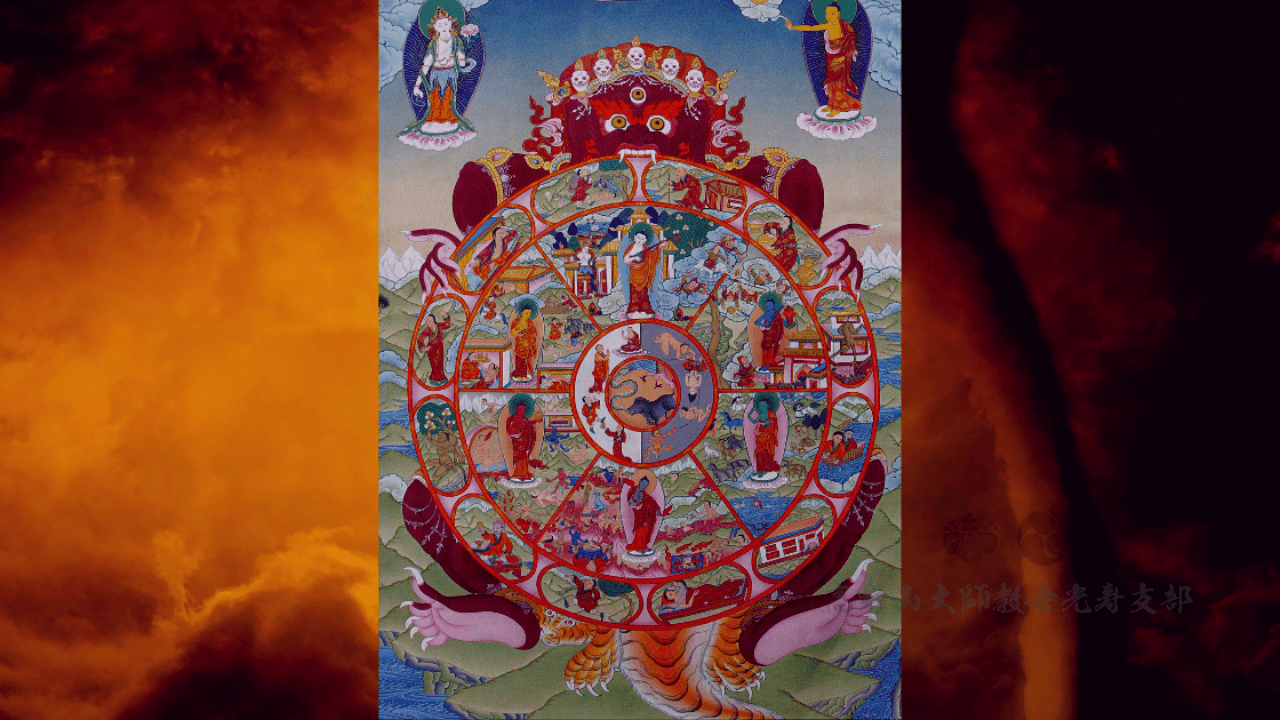

護摩の起源は、古代インドの火神アグニを祭祀しておこなわれた「ホーマ」(除魔求福の火祭りの儀式)とされています。

護摩次第の手順にしたがって火炉で木を焚き、火中に供物を投じ、本尊と行者が三密(身口意)により一体となる作法を執り行います。

護摩は、日本では平安時代に伝来しました。その後、密教の修法として広く行われるようになりました。

護摩の儀式は、火の神秘的な力によって心身のケガレを払い、清浄になることで自ずと富や幸福が招かれる神聖な引き寄せいの儀式ともいえます。

現在でも多くの人々に支持され続けています。

護摩とは

護摩(ごま)とは、サンスクリット語の「homa」の音写で密教で行う修法のひとつです。

幸せや幸福、成功や繁栄などを邪魔したり阻害する悪しき元凶である三障四魔を退散させ、三毒(貪瞋痴)の煩悩を焼き払い、諸願成就・心願成就・大願成就などの願い事を祈願する儀式です。

除災招福や無病息災、開運出世、

護摩の起源は、古代インドの火神アグニを供養し除魔求福の火祭りの儀式(homa : ホーマ)とされています。

密教の護摩の炎は、不動明王の智慧の炎、つまり、大日如来の「智慧」とされています。

※ 大日如来の教令輪身(きょうりょうりんじん)の姿が不動明王です。

その智火に、さまざまな供物を投じて三障四魔や三毒(煩悩)を焼尽し、除災、増益、降伏を祈願します。

我が国では平安時代に伝来し、その後、密教の修法として広く行われるようになりました。

そして、現在でも多くの寺院で護摩による修法や法要など、また、修行法として行われています。

※ 修法(しゅほう)とは

〈すほう〉とも読む。仮名文学では〈ずほう〉とも。密教で本尊に対して儀軌(ぎき)に規定された作法(次第・法)を修し、種々の祈願お成就(悉地:しつじ)を得ようとする修行。

「修法」. 中村元.『仏教辞典苑』第 二 版. 岩波書店,2002,p.508.

(参考)

※ 護摩では、丸香・散香(丁字・白檀・龍脳・白芥子・蘇合香など)や、薬種(白求・黄精根・人参・甘草など)をはじめとする「生薬」(しょうやく)などを供物として用います。

※ 生薬(しょうやく)とは、植物の葉、茎、根、また、鉱物や動物などの薬効があるとされるものをいいます。それらを、乾燥させたり、蒸したり、煎じたりします。生薬を組み合わせたものが「漢方薬」です。

※ 広沢流では、混屯供を「雑和供」といいます。

※ なお、護摩は、各流派によって作法などが異なります。

まとめ

護摩とは、不動明王に祈りを捧げ、真言を唱えることで、煩悩を消滅させ、悟りの境地に至るための密教の修行です。

不動明王真言とは、煩悩を断ち切り、悟りを目指すための強力な真言です。

【関連動画】

20230616.png)

.png)